আগের পর্বে হুয়াং পু বন্দর ঘুরে দেখার পর এবার যাচ্ছি হুয়াং পু গ্রাম দেখতে। বন্দরের ব্যবসা বাণিজ্য থেকে যে গ্রামের প্রতিষ্ঠা এবং সমৃদ্ধি, সেই হুয়াং পু গ্রামের প্রধান বৈশিষ্ট্য গ্রামের রাস্তার দু’ধারে ছড়ানো অসংখ্য মন্দির। এই মন্দিরগুলো সাক্ষ্য বহন করে এমন এক প্রথার, পৃথিবীতে যার তুলনা বিরল।

আজকে তৃতীয় এবং শেষ পর্বে থাকছেঃ

- হুয়াং পু গ্রামের কথা

- চীন দেশে জাত পাতের বালাই নেই, কোনোদিন ছিল না। কিন্তু ছিল গোত্রের ধারণা – কেমন ছিল সেই গোত্র নির্ভর চীনের পরিবারতন্ত্র?

- পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য বানানো মন্দিরের ইতিহাস

- আর সব শেষে বাড়ি ফেরার সময় কল্পনায় ফিরে দেখা পুরনো দিনের এক বায়োস্কোপ

হুয়াং পু গ্রাম (Huang Pu Village – a remnant of glorious history)

Huangpu গ্রাম স্থাপিত হয় ৯৬০ থেকে ১২৭৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে, যে সময়ে চীন দেশে Song রাজবংশের রাজত্ব। মধ্য চীন থেকে কিছু লোকজন দক্ষিণ চীনে এসে পার্ল নদীর অববাহিকায় এই গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। Huangpu ছাড়াও এই গ্রামের আরও কয়েকটা নাম আছে, যেমন Fengpu, Huangzhou. কিন্তু গ্রাম বলতেই যে ছবিটা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে – ধানে ভরা সবুজ মাঠ, মাটির ঘর, কাঁচা রাস্তা, সরল মানুষ আর তাদের সহজ জীবনযাত্রা। সেই ছবির একটা জিনিসও এই গ্রামের সাথে মিলল না।

গ্রামে ঢোকার মুখে এক বিশাল তোরণদ্বার। যেন মনে হয় কোন দুর্গে ঢুকছি। তোরণদ্বারের নীচে একটা দুটো অস্থায়ী দোকান। তার সামনে দিয়ে সিমেন্টে বাঁধানো রাস্তা দুভাগ হয়ে চলে গেছে। আমি ডান দিকের রাস্তাটা ধরে এগুলাম। আমার বাঁদিকে একটা ছোটো জলাশয়, ডানদিকে সারি দিয়ে খাবারের দোকান। প্রায় বেশীর ভাগ দোকান শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। রাস্তা চলল এঁকে বেঁকে, আমিও পা মেলালাম তার সাথে। কখনও চোখে পড়ল বাচ্চাদের খেলার পার্ক, আবার কখনও বা ৪-৫ তলা ফ্ল্যাট বাড়ি। গুয়াংজু শহরের মতো না হলেও রাস্তায় গাড়ি আর ই-বাইকের অভাব নেই। শহরের পরিবহন ব্যবস্থা নিয়ে একটা লেখার ইচ্ছে আছে, সেখানে লিখবো ই-বাইক কি জিনিস। কিন্তু যা দেখতে আসা, সেই মন্দির তো চোখেই পড়ে না। অবশেষে আরও মিনিট ১০ হাঁটার পর প্রথম চোখে পড়ল একটা মন্দির। কেউ কেউ ভ্রু কোঁচকাতে পারে এখানে, কম্যুনিস্ট দেশে মন্দির – তাই এখানে মন্দির সম্পর্কে একটু বলা দরকার।

মন্দির মানে এখানে কেউ ভেবো না আমাদের দেশের মতো – যেখানে এক বা একাধিক বিগ্রহের পুজো করা হয়। এখানে মন্দির মানে পূর্ব পুরুষদের স্মৃতির উদ্দ্যেশে বানানো বিশাল অট্টালিকা – ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Ancestral Temple বা Ancestral Hall। এবার কেন পূর্ব পুরুষদের জন্য এতোটা সন্মান? সেটা জানতে হলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে কয়েকটা বছর।

জন্ম ও মৃত্যু – প্রাচীন চীনে বিশ্বাস (Ancient ideas of life and death in China)

চীন দেশে বহু প্রাচীন কাল থেকে পরিবার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। যুগ যুগ ধরে এই ধারণা দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটো প্রধান স্তম্ভের ওপর – একটা হল নিজের মা-বাবার খেয়াল রাখা ও তাদের ভালোবাসা, এবং আর একটা হল নিজের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা। প্রাচীন বিশ্বাস অনুযায়ী, একজন ব্যক্তির দুটি আত্মা আছে। মৃত্যুর পরে, এই আত্মাগুলির মধ্যে একটি, যার নাম Po, সে স্বর্গে যায়, আর অন্যটি, যার নাম Hun, মৃত ব্যক্তির দেহে রয়ে যায়। এই দ্বিতীয় আত্মা কিছুদিন পৃথিবীতে থেকে তারপর স্বর্গের হলুদ নদীতে মিশে যায়। কিন্তু ততদিন তাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য কিছু সতর্কতার প্রয়োজন – যেমন মৃত ব্যক্তির সমস্ত প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন জিনিস দিয়ে তাকে কবর দেওয়া, মৃতদেহটি যাতে শান্তিতে থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত বলি দেওয়া – ইত্যাদি।

পূর্বপুরুষের পুজো করাকে তাই দেখা হত মৃত এবং জীবিতদের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবস্থা হিসাবে, যেখানে জীবিতরা মৃতের শারীরিক চাহিদাগুলি দেখাশোনা করবে, আর বিনিময়ে পূর্বপুরুষরা জীবিতদের সময় সময় উপদেশ আর বিশেষ বিশেষ সুবিধা দেবে। চীনেরা বিশ্বাস করতো যদি মৃতদের নিয়মিত স্মরণ করা যায় এবং শ্রদ্ধার সাথে তাদের নাম উল্লেখ করা হয়, তাহলে এই মৃত পূর্বপুরুষেরা দীর্ঘ সময় ধরে পরিবারের জীবিতদের সাথে থাকতে পারে।

পূর্বপুরুষদের জন্য মন্দির (Ancestral Hall and Ancestral Temple in China)

এই ধারণা থেকে তৈরি করা শুরু হয় পূর্বপুরুষদের স্মৃতির উদ্দ্যেশ্যে মন্দির বানানো, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Ancestral Temple, এবং সেখানে পাথরে বা ধাতুর ওপর তাদের নাম খোদাই করা যাতে যুগ যুগ ধরে তাদের পূর্বপুরুষদের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকে। এরকম পাথরের বা ধাতুর ফলক গুলোকে বলা হয় ট্যাবলেট। একটা ট্যাবলেটে এরকম লেখা পাওয়া যায়, যার ইংরেজি অনুবাদ করলে দাঁড়ায়ঃ

“…It will be radiant for a hundred thousand years, never to be extinguished…Establishing one’s words so that they do not decay is what our ancestors treasured. Recording one’s name on metal and stone hands it down to infinity.” (Lewis, 177)

চীনের এই পরিবারতান্ত্রিক ধারণা থেকে জন্ম নেয় পারিবারিক গোষ্ঠী বা গোত্রের ধারণা, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Clan। গোত্র বা Clan হল অনেকগুলো পরিবারের একটি সমাবেশ। এই গোত্র যে গ্রামে বাস করতো, গ্রামের নাম হত সেই গোত্রের নাম অনুসারে – যেমন Wangchatsuan হল Wang গোত্রের গ্রাম। দক্ষিণ আর মধ্য চীনে এরকম গোত্রেরও খোঁজ পাওয়া যায় যেগুলো প্রায় কয়েক শতাব্দী ধরে একসাথে বাস করতো, এবং এই প্রত্যেকটি গোত্রের নিজস্ব ঘটনাবহুল ইতিহাস রয়েছে। গোত্রের সদস্যদের সংখ্যা সাধারণত কয়েকশো বা কয়েক হাজার পর্যন্ত হত। একটি গোত্রের মধ্যে, বিভিন্ন পরিবার ধনী বা দরিদ্র হতে পারে, তবে নিয়ম ছিল যে সচ্ছল পরিবার গুলো একই গোত্রের দরিদ্র পরিবার গুলোকে সব রকম ভাবে সাহায্য করবে। গোত্র চীনের এতটাই অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল যে গোত্রের প্রবীণ মানুষদের সরকার আইনত ক্ষমতা আর দায়িত্ব পর্যন্ত প্রদান করতো।

গ্রামে পরিবারের নিজস্ব পূর্বপুরুষদের মন্দির ছাড়াও থাকতো গোত্রের নিজস্ব মন্দির, যেখানে বছরে দুটি বা তিনটি বড় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হত, যেখানে সেই গোত্রের সমস্ত সদস্য তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হত। তবে গোত্রের মন্দির হোক, বা পারিবারিক মন্দির, এই ধরণের মন্দিরে বেশ কয়েকটা ভাগ থাকে। একদম মাঝখানে থাকে সবথেকে পুরনো পূর্বপুরুষ এবং তাঁর স্ত্রীর ফলক বা ট্যাবলেট। বাঁদিকে এই পূর্বপুরুষের বড় ছেলে এবং তার স্ত্রীর ট্যাবলেট, ডান দিকে ছোট ছেলে এবং তার স্ত্রীর ট্যাবলেট – এই ভাবে সাজানো থাকে। যেমন যদি A হন সবচেয়ে দূরবর্তী পূর্বপুরুষ, অথবা পূর্বপুরুষ যিনি বর্তমান গোত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং B এবং C তার দুই ছেলে, তাহলে A এবং তার স্ত্রীর ট্যাবলেট থাকবে মাঝখানে, B বড় ছেলে হওয়ায় তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর ট্যাবলেট থাকবে বাঁদিকে, আর C আর তাঁর স্ত্রীর ট্যাবলেট থাকবে ডানদিকে।

গোত্রের সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সমস্ত নিয়ম এই মন্দিরের দেওয়ালে এক প্রকাশ্য স্থানে লাগানো থাকে। সেই নিয়ম ভাঙলে কি শাস্তি হবে, তাও উল্লেখ করা থাকে সেখানে। গোত্রের প্রবীণ সদস্যদের দায়িত্ব থাকে এই সমস্ত নিয়ম যাতে গোত্রের সব সদস্য মেনে চলে, সেদিকে খেয়াল রাখা। নিয়মমতো গোত্রের প্রত্যেক সদস্যের সমান অধিকার থাকে এই মন্দির থেকে যা অর্থ উপার্জন হয়, তার ওপরে। কিন্তু সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে এবং গোত্রের আকার বাড়ার সাথে সাথে প্রত্যেকেই মন্দির থেকে একই পরিমাণ উপকার আশা করতে পারে না। সেই জন্য নিয়ম করা হয় যে গোত্রের সমস্ত পুরুষ সদস্য এবং বিধবারা মন্দিরের সমান অংশের অধিকারী হবে। যাঁদের বয়স ৫৯ বছর বা তার বেশি, তাঁরা দ্বিগুণ অধিকার পাবেন – অনেকটা বার্ধক্য পেনশনের মত। বিধবা নয় এমন মহিলা সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত না করার কারণ হল তাঁরা হয় স্ত্রী যাদের স্বামীরা এখনও বেঁচে আছেন, বা তাঁরা কন্যা। স্ত্রী যাদের স্বামীরা এখনও বেঁচে আছেন – তাঁদের অংশের কোন প্রয়োজন নেই, কারণ তাঁদের স্বামী বা সন্তান সেই অধিকার পাচ্ছেন; আর কন্যা যারা – তাঁরা অন্য গোত্রে বিয়ে করে চলে যাবেন একদিন – এই গোত্রে তাই তাঁদের অধিকার নেই।

এখানে আসার আগে ম্যাপে মার্ক করে এনেছিলাম এই মন্দিরগুলো। Huanpu গ্রামে আছে মোট ৬ টা মন্দির বা ancestral temple, আর তার সাথে আছে দুটো পূর্বপুরুষদের স্মৃতির উদ্দ্যেশে বানানো বাড়ি, বা ancestral house। মন্দিরের নাম গুলো ম্যাপ থেকে দেখে এখানে লিখে রাখছি – Huangting Lianggong Temple, Zixi Hugong Temple, Fengshi Ancestral Temple, Luoshi Ancestral Hall, Hushi Ancestral Temple, আর Wenkai Fenggong Temple। আর বাড়ি গুলোর নাম হল Zixia house আর Gupo House।

মন্দিরের ভেতরে ইতিহাস (A museum inside an ancestral temple)

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মন্দিরের নামগুলো এক একটা গোত্রের নামে – যেমন Liang গোত্র, Zixi গোত্র, Feng গোত্র, এই রকম। গুয়াংজুতে শহরের ঠিক মাঝখানে এরকম একটা মন্দির আছে, নাম Chen Clan Ancestral Temple – Chen গোত্রের মন্দির। এই Chen কিন্তু চীন দেশে আজকের দিনে সব থেকে বড় গোত্র, এবং সমস্ত পৃথিবীতে Chen হচ্ছে সবথেকে বেশী লোকের পদবী। মন্দির সৃষ্টির ইতিহাস আর তার ভেতরের বিভিন্ন ভাগের কথা তো আগেই লিখেছি, শুধু এটুকু লিখে শেষ করি প্রত্যেকটা মন্দির অসাধারণ স্থাপত্যের আর কারুকাজের এক একটি বিস্ময়। কয়েকটা মন্দির এতো সুন্দরভাবে পুনরুদ্ধার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে যে শত শত বছরের ইতিহাসের সাক্ষী হয়েও, প্রাচীনত্বের ভারে তারা আজও নুইয়ে পড়েনি। এরকমই একটা মন্দির, যার নাম Huangting Lianggong Temple বা Liang Clan Ancestral Temple, তার ভেতরে বানানো হয়েছে museum। এই museum এ ঢুকতে কোন টিকিট লাগে না, কিন্তু এখানে ফটোগ্রাফি একদম বারণ। ক্যামেরা বন্ধ করে museum এর ঠাণ্ডা ঘরে পা রাখতেই পুরো শরীর যেন জুড়িয়ে গেলো। এই museum এর দেওয়ালে সাজানো রয়েছে গ্রামের মানুষজনের জীবনযাত্রার কথা, তাঁদের ইতিহাস। কাঁচের শোকেজে রয়েছে তাঁদের ব্যবহৃত খুব সাধারণ কিছু জিনিস, যেমন ছুঁচ সুতো, বাসন পত্র, খাবার সরঞ্জাম, ওষুধ, কিন্তু সবই সেই সময়ের যখন Huangpu ছিল দেশের মধ্যে সব থেকে ব্যস্ত আর সমৃদ্ধশালী বন্দর।

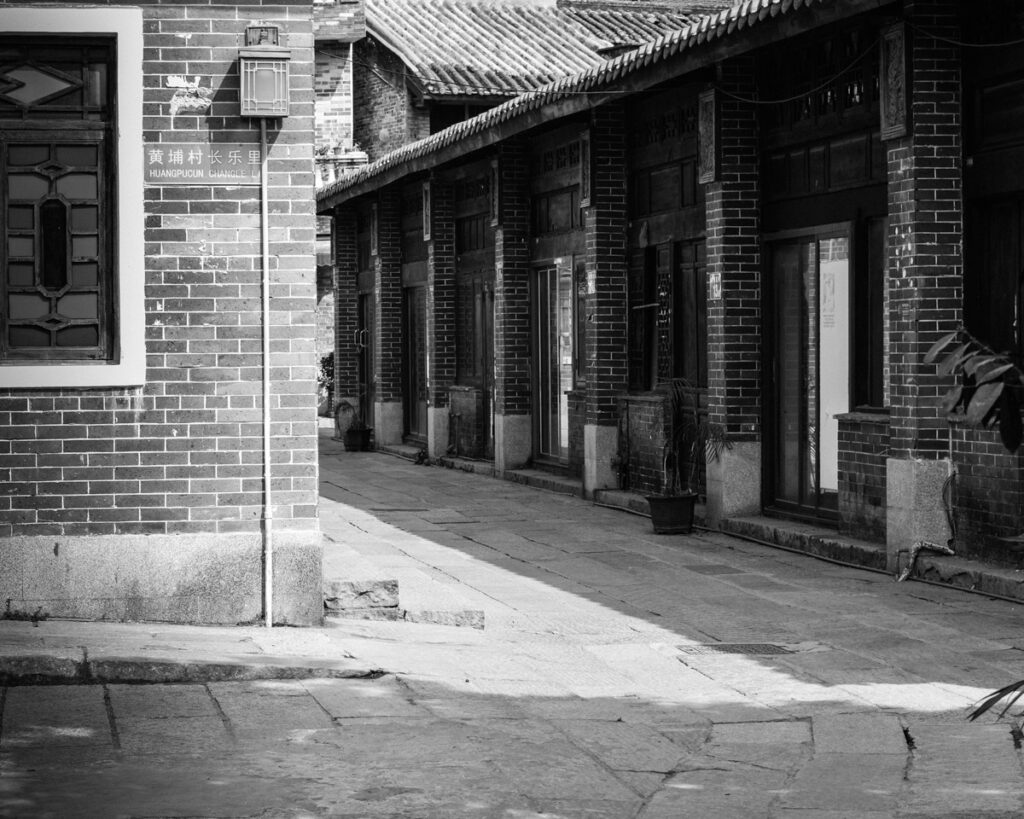

গ্রামের রাস্তা (An alley in Huang Pu village)

মন্দির আর museum দেখা শেষ করে যখন আবার গ্রামের রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম, তখন ঘড়িতে বাজছে দুপুর সাড়ে তিনটে। খিদে মরে গেছে কফির চক্করে। এবার শুধু গ্রামের কিছু রাস্তা দেখা বাকী। আসল রাস্তা বা main road নয়, সেটা দিয়েই তো এতক্ষণ হেঁটে বেরিয়েছি অন্য টুরিস্টদের সাথে। এবার দেখতে হবে গলিপথ, অন্তত একটা, যেগুলো এখনও কিছুটা হলেও পুরনো দিনের স্মৃতি আঁকড়ে অন্ধকার হয়ে রয়েছে। সেই লক্ষ্য নিয়ে গ্রামের ভেতর দিকে হাঁটা শুরু করলাম। মিনিট দশেক হাঁটার পর দেখি একটা ছোট রাস্তা ডান দিকে ঢুকে গেছে, সেখানে কেউ নেই। এতো সরু, অনেকটা আমাদের কলকাতা শহরের পুরনো গলির মত। সেই সরু গলিটা দিয়ে কিছুদূর এগুলাম। গলির দুপাশে ছোট ছোট বাড়ির পেছন দিক, পাথুরে মেঝেতে জমেছে শ্যাওলার স্তর। এই গ্রামে রাস্তা আর গলির নামে Ren শব্দটা থাকে, যার ইংরেজিতে মানে benevolence, বাংলা করলে দাঁড়ায় উদারতা। যদি রাস্তার নাম কোন জায়গার মানুষজনের সাধারণ নৈতিক মূল্য বোঝায়, তাহলে কিছুটা হলেও ধারণা করা সম্ভব এই গ্রামের মানুষদের জীবনযাত্রা এবং চিন্তা ভাবনা কিরকম ছিল, সেই সম্পর্কে।

এবার বাড়ি ফেরার পালা (It’s time to go home)

গ্রাম দেখে যখন ফেরার পথ ধরলাম তখন প্রায় বিকেল ৫টা বাজতে যায়। ২২৯ নম্বর বাসে উঠে যখন বাড়ি ফিরছি, তখন নিজের সাথে প্রশ্ন উত্তর খেলার পালা। এতগুলো বছর চীনে থেকেও এই প্রথম আমার একা কোন জায়গায় ঘুরতে যাওয়া। হোক না বাড়ির কাছে, তবুও নতুন অভিজ্ঞতা তো – সেটাই বা কম কি? অফিস থেকে বাড়ি আর বাড়ি থেকে অফিস – রোজকার এই রুটিন একটু হলেও তো ভাঙ্গা। ফটো তোলার তাড়না না থাকলে এটুকুও কি হত? মনে তো হয় না। আসার আগে কি ভেবেছিলাম, এতোটা সময় লাগবে? TripAdvisor রিভিউ যে বলে ১-২ ঘণ্টা যথেষ্ট এই জায়গাটা ঘুরে দেখার জন্য, কৈ আমার তো হল না? বাসের চাকা যতো এগুলো, যতো বাড়ির কাছাকাছি আসতে লাগলাম, তত অনুভব করতে লাগলাম এই ঝাঁ চকচকে শহরের একটু বাইরে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে ইতিহাস আজও বেঁচে আছে। সর্বগ্রাসী নগর সভ্যতার আড়ালে, পর্দা সরিয়ে শুধু একটু দেখে নিতে হয়। প্রথম আলাপটুকু হয়ে যাবার পর সে নিজে থেকে তোমাকে তার গল্প শোনায়, তার ফেলে আসা সময়ের গল্প যখন কতো দেশের কতো ভাষাভাষী মানুষের কোলাহলে গমগম করতো তার রাস্তা। ভিড় আজও হয় তার বুকের ওপর, কিন্তু সেই ভিড় নিছক সময় কাটানোর, ছুটির দিনে যারা অল্প কিছুক্ষণের অতিথি।

আজকে পলিতে মজে যাওয়া নদীর ঘাটে দাঁড়িয়েও, ভাঙ্গা জাহাজের কঙ্কালের দিকে তাকিয়েও, শান বাঁধানো ঝাঁ চকচকে রাস্তা দিয়ে হেঁটেও, আমি আজ কিছুটা হলেও অনুভব করতে পেরেছি সেই ফেলে আসা দিন গুলো। ভাবতে ভাল লেগেছে এই নদীর বুকে জমেছে অসংখ্য জাহাজের ভিড়। নদীর ঘাটে বসেছে বাজার, সেখানে হরেক জিনিসের পসরা। জাহাজ থেকে এক বিদেশিনী নেমে কিনছেন হাতপাখা। তাঁর স্বামী দর করছেন সেরামিকের ডিনার সেট। কোন এক জাহাজ সদ্য এসে ভিড়েছে নদীর বুকে, ওই জাহাজে নাকি আছেন এক রাজকুমারী। সবাই উৎসুক তাঁকে দেখতে। অনেকটা সময় পর, রাজকুমারী Cocachin উঠে এলেন জাহাজের ডেকে, দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার ক্লান্তির ছাপ তাঁর চোখে মুখে স্পষ্ট। ধীর পায়ে পাশে এসে দাঁড়ালেন Marco Polo, হাত ধরলেন রাজকুমারীর। সন্ধ্যে নামছে, গ্রামের ভেতরে আলোয় সেজে উঠেছে রাজপথ। মন্দির গুলোতে আজ তিল ধারণের জায়গা নেই, পরিবারের সদস্যদের ভিড়ে মন্দির প্রাঙ্গন গমগম করছে। অন্ধকার গলিতে এক ভিক্ষুক আজ চিন্তান্বিত, রাতের খাবার জুটবে তো? সামনের বাড়িটার দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন এক গৃহবধূ, রাতের খাবারটা তুলে দিলেন তার হাতে।

আর আমি? ফেলে আসা দিনের অনেক স্মৃতি মনের কামেরায় বন্দী করে ফিরে চলেছি নিজের আজকের জীবনে। কয়েকদিন লাগবে এই স্মৃতি গুলোকে অক্ষরের ভাষা শেখাতে, তারপর আবার বেরবো নতুন স্মৃতির খোঁজে।